Restauration arts décoratifs

Dans le cadre du chantier des collections des arts décoratifs, toutes les œuvres présentes dans l’hôtel de Lacroix-Laval ont été déménagées, inventoriées et sont à présent protégées dans une réserve externalisée.

Cette étape essentielle a ainsi permis de recenser, de photographier plus de 36 000 objets et d’engager les premières restaurations.

© Lyon, musée des Tissus et des Arts décoratifs — D.R.

© Lyon, musée des Tissus et des Arts décoratifs — Sylvain Pretto

Portrait d’une jeune inconnue par Corneille de Lyon (1500/1510–1575)

Huile sur bois réalisée entre 1520 et 1540

Huile sur bois réalisée entre 1520 et 1540

Destiné à être exposé dans le futur parcours du musée à sa réouverture, ce délicat portrait de jeune femme par Corneille de Lyon est passé par les ateliers de Catherine Lebret pour une remise beauté.

HISTOIRE D'ŒUVRE

HISTOIRE D'ŒUVRE

Alors que la cour séjourne régulièrement à Lyon au XVIe siècle, le peintre Corneille de Lyon, venu des Flandres, s’illustre dans la réalisation de portraits virtuoses de petites dimensions. La plupart de sa production de figures féminines regardent sur le côté, faisant de ce portrait de jeune femme inconnue une exception, avec son regard en coin qui capte celui de son spectateur.

Ce portrait faisait partie de la collection d’Édouard Aynard avait été présenté en 1904 à Paris lors de l’exposition "Les primitifs français", puis à "L’exposition rétrospective des artistes lyonnais, peintres et sculpteurs" en octobre de la même année au Palais Municipal des Exposition, quai Bondy à Lyon. En 1913, Émile Babouin, ami de monsieur Aynard et fondateur, avec d’autres, du musée des arts décoratifs de Lyon, acquiert le tableau lors de la vente de la collection Aynard en 1913. À la mort de monsieur Babouin, ce tableau de Corneille entre dans les collections du musée des Tissus et des Arts décoratifs.

LES ÉTAPES DE RESTAURATION

LES ÉTAPES DE RESTAURATION

L’œuvre qui présentait quelques altérations et de fines lacunes sur la couche picturale, a récemment fait l’objet d’une restauration dans les ateliers de Catherine Lebret.

Le portrait a également bénéficié d’un dépoussiérage, d’un décrassage et d’un nettoyage du vernis. Le cadre a lui aussi bénéficié d’une intervention de refixage partiel et de consolidation.

Avant toute restauration préventive ou curative, il faut faire un constat d’état, observer les dommages et les manques.

Dès lors qu’une œuvre est exposée, quelle que soit sa typologie, il faut veiller à son environnement, à la lumière qui intervient sur l’éclat des couleurs notamment, à son climat (température et hygrométrie constantes), par exemple. Les musées sont garants de ces conditions. Mais les œuvres vivent. Une huile sur panneau est réalisée sur un matériau qui se rétracte ou se courbe avec le temps.

De plus, selon les époques et les zones géographiques, la qualité des vernis employés pour protéger de la poussière et raviver les couleurs, va être différente. Et parfois, quand les tableaux anciens sont exécutés dans des tons sombres, comme c’est le cas ici, le glacis se confond avec le vernis. C’est pourquoi il faut que les restauratrices observent le sujet aux UV.

L'histoire de ce tableau est à retrouver dans l'ouvrage "160 ANS DE COLLECTIONS. Les trésors du musée des Tissus et des Arts décoratifs"

L'histoire de ce tableau est à retrouver dans l'ouvrage "160 ANS DE COLLECTIONS. Les trésors du musée des Tissus et des Arts décoratifs"

Restauré avec le concours de la Région, cofinancé par l'État (Ministère de la culture/DRAC Auvergne-Rhônes-Alpes)

© Lyon, musée des Tissus et des Arts décoratifs — Sylvain Pretto

© Lyon, musée des Tissus et des Arts décoratifs — Sylvain Pretto

Jean-Baptiste Pillement (1728-1808), Chinoiseries

Huiles sur toile réalisées entre 1770 et 1775

Huiles sur toile réalisées entre 1770 et 1775

Ces deux Chinoiseries ont pu bénéficier d'une remise en état de conservation et de présentation en octobre 2022 par l’atelier de restauration de Julie Barth.

En attendant d’intégrer le futur parcours des collections à la réouverture du musée, vous pouvez les admirer dans les salles d’exposition du musée des Beaux-Arts de Lyon où elles sont en dépôt depuis 2021.

DANS LA VEINE ORNEMENTALE DE JEAN PILLEMENT

DANS LA VEINE ORNEMENTALE DE JEAN PILLEMENT

Apprécié en tant qu’aquarelliste et paysagiste, ce seront les talents et la production ornementistes du peintre lyonnais Jean-Baptiste Pillement qui influenceront ses contemporains.

Ses recueils d’ornements, constituent au XVIIIe siècle, une source d’inspiration et de modèles dans de nombreux domaines : papiers peints, tissus d’habillement et d’ameublement, pièces de mobilier, porcelaine, …

Les compositions imaginées par l’artiste sont remaniées et reproduites par de célèbres manufactures textiles françaises, comme celle des Gobelins ou d’Oberkampf et encore de nos jours, par la maison Prelle.

REGARD SUR LES ŒUVRES RESTAURÉES

REGARD SUR LES ŒUVRES RESTAURÉES

Acquises en 1864 par le très jeune musée d'Art et d'Industrie, ancêtre du musée des Tissus et des Arts décoratifs, ces deux Chinoiseries reflètent le goût et la fascination pour l’imaginaire venu de l’Extrême-Orient au siècle des Lumières.

Charmantes scènes d’évasion, sur l’un, une femme figure à côté d’un pêcheur assis jambes croisées au bord d’un cours d’eau ; et sur l’autre, dans une barque munie de roues, un homme, vu de dos, semble occupé à manœuvrer l’embarcation en ramant sur l'herbe, sous le regard amusé d’une femme.

Ces deux scènes fantaisistes prennent place dans un jardin suspendu, dominé d’une part par un albizia, de l’autre sans doute par un paulownia, en dessous desquels, les couples sont abrités sous une structure légère en bois.

LES ÉTAPES DE RESTAURATION

LES ÉTAPES DE RESTAURATION

Après un constat d’état qui a permis d’identifier avec précision les différentes lacunes et traces d’usures liées à l’âge (craquelures à la surface, légers manques, ...) et aux anciennes restaurations (retouches, jaunissement du vernis, ...) ces deux toiles ont été confiées à l’atelier de restauration du musée des Beaux-Arts de Lyon.

Ce traitement de conservation et de mise en état de présentation, a permis de rétablir l’unité esthétique des œuvres, tout en conservant leurs traces historiques et une certaine patine.

Cette restauration a également ouvert la voie de nouvelles pistes à explorer pour comprendre la destination originale des deux pendants. En effet, ils ont été rentoilés et montés sur châssis, probablement dans les années 1950-1960. Leurs cadres, de style Louis XVI, semblent avoir été recoupés pour s’adapter à leurs formats.

Dans les coulisses de l'atelier de restauration

Dans les coulisses de l'atelier de restauration

L'histoire de ces Chinoiseries sont dévoilées dans l'ouvrage "160 ANS DE COLLECTIONS. Les trésors du musée des Tissus et des Arts décoratifs"

L'histoire de ces Chinoiseries sont dévoilées dans l'ouvrage "160 ANS DE COLLECTIONS. Les trésors du musée des Tissus et des Arts décoratifs"

© Lyon, musée des Tissus et des Arts décoratifs — Pierre Verrier

Portrait de Jean Revel par Donat Nonnotte (1708–1785)

Huile sur toile réalisée en 1748

Huile sur toile réalisée en 1748

Ce portrait intimiste de Jean Revel par Donat Nonnotte est la seule image connue de l’artiste.

Cadré à la taille et présenté de ¾, Jean Revel portant une perruque est dépeint en robe de chambre dans un intérieur, appuyé sur le dossier d’un fauteuil. Avec son pinceau, Donat Nonnote restitue toute la beauté, le soyeux et la finesse des étoffes d’antan.

À l’époque de Louis XV, Jean Revel, surnommé le « Raphaël de la Fabrique » était un grand dessinateur et négociant. On lui attribue également l’invention du « point rentré » ou « berclé », une méthode de tissage particulière et propre au travail de la soie, et dont l’effet de nuances de couleurs obtenu s’apparente à une exécution picturale.

En 1748, il s’adresse à Donat Nonnotte, artiste agrée par l’Académie Royale de peinture huit ans plus tôt. Il souhaite un portrait intimiste qui n’a pas pour vocation d’être exposé au public. À sa mort, il lèguera ce tableau à sa fille aînée Jeanne-Barbe Revel, épouse de l’échevin Jean-François Clavière, et restera dans la famille Brunet-Clavière jusqu’en 1880, date à laquelle il est légué à la Ville de Lyon pour le musée des Beaux-Arts.

Il a ensuite été déposé au musée d'Art et d'Industrie de la Chambre de Commerce, avant d’intégrer les collections du musée des Arts décoratifs en 1941.

LES ÉTAPES DE RESTAURATION

LES ÉTAPES DE RESTAURATION

Avant restauration par Catherine Lebret, l’œuvre présentait quelques altérations et quelques craquelures sur la couche picturale, ainsi qu’une petite lacune au niveau de la chevelure. Dans le cas d’un manque, lorsque la peinture est partie à un endroit, le degré de réintégration est toujours discuté en amont avec la Conservation. Il faut respecter le travail initial de l’artiste et conserver le passage du temps sur l’œuvre. On procède d’abord à un masticage qui permet la mise à niveau de la lacune avant de procéder à la réintégration picturale, autrement dit la retouche.

© Lyon, musée des Tissus et des Arts décoratifs – D.R.

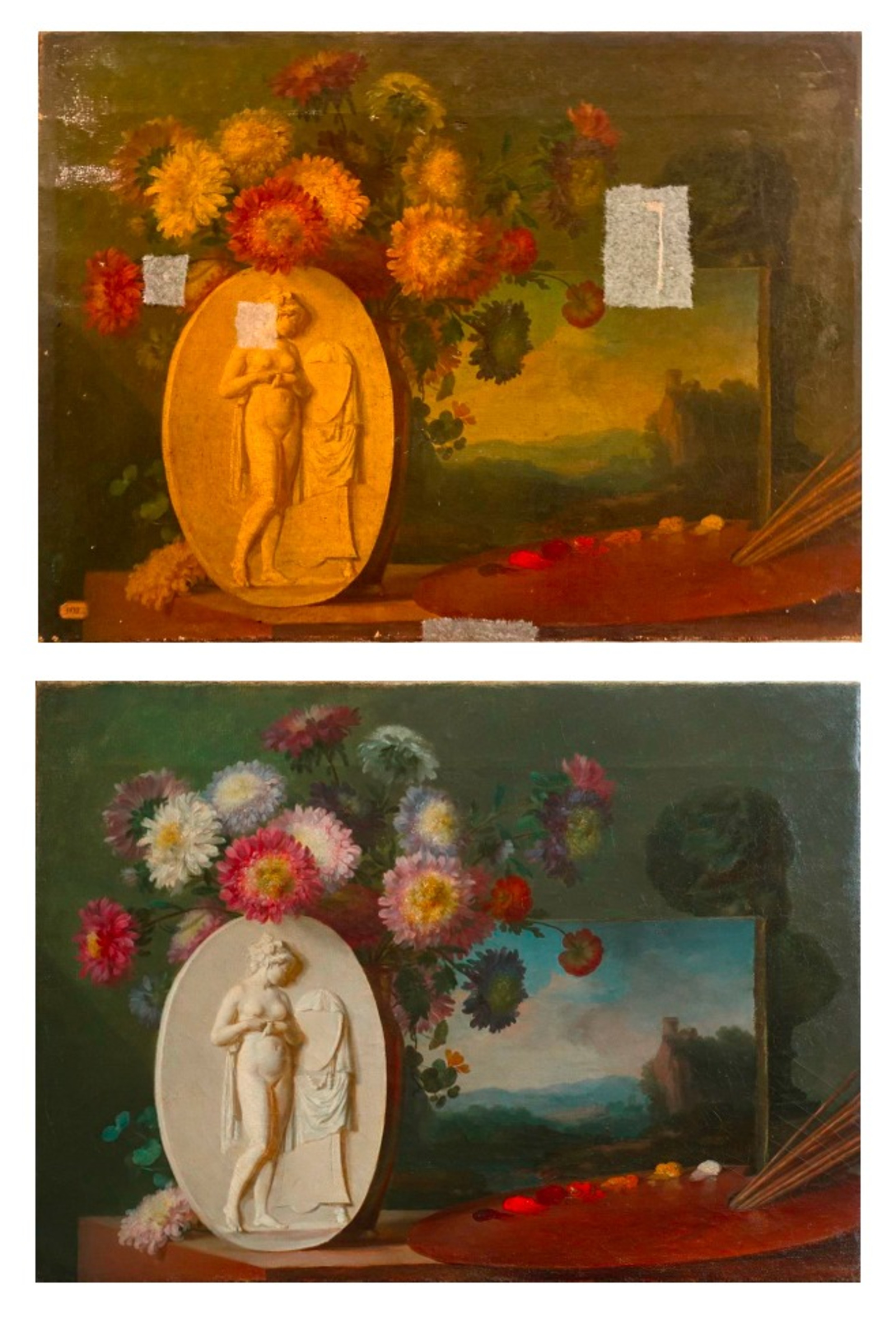

Joseph Bourne (1740-1808), Nature morte

Huile sur toile

Huile sur toile

Cette nature morte de l’artiste lyonnais Joseph Bourne a retrouvé son éclat originel, grâce aux mains expertes de Catherine Lebret. En attendant de pouvoir l’admirer dans le futur parcours des collections du musée, on vous dévoile son histoire et les étapes de sa restauration.

Issue d’une incroyable collection

Issue d’une incroyable collection

Cette huile sur toile provient de la collection de Jules Reybaud (1807-1872), qui en tant que dessinateur de fabrique, s'était appliqué à constituer un cabinet réunissant un éventail d’objets remarquables.

De sa volonté de collecter les témoignages les plus éminents de l’art, il rassemble des œuvres appartenant au domaine des beaux-arts (peintures, gravures, lithographies), des arts appliqués à l'industrie (peintures, dessins), des céramiques (européennes, chinoises et japonaises), des étoffes (du Moyen Âge jusqu'au Second Empire), ainsi que des papiers peints et des objets d'art.

La renommée, à Lyon, de ce cabinet était tellement grande, qu’il fut visité par le maréchal de Castellane, le cardinal de Bonald et le sénateur Vaïsse qui y accompagna le roi de Bavière, Maximilien II.

C’est en 1862, que la Chambre de commerce de Lyon fait l'acquisition, pour son futur musée d'Art et d'Industrie (l'ancêtre du musée des Tissus et du musée des Arts décoratifs), de la collection de ce connaisseur éclairé qui constitue encore aujourd'hui, l'un des apports majeurs des fonds de l’institution.

Zoom sur l’œuvre

Zoom sur l’œuvre

Au premier plan reposent sur une table, une palette de peintre avec des pinceaux, ainsi qu'un médaillon en bas-relief. Celui-ci, posé contre un vase garni de fleurs, représente la "Psyché à sa toilette" de Chinard, un bas-relief en marbre daté de 1788.

Au second plan, deux peintures — un paysage et un buste d'enfant — ferment la composition.

Les étapes de sa restauration

Les étapes de sa restauration

Après un constat d’état qui a permis d’observer les dommages et les manques du tableau, la restauratrice Catherine Lebret, a réalisé un traitement structurel consistant à refixer, traiter les déchirures et les déformations de la toile, avant une nouvelle mise en tension de cette dernière, sur son châssis d’origine.

Pour retrouver son charme originel, elle a également opéré des interventions de décrassage de la toile, masticage et réintégration des lacunes, nettoyage du vernis ancien avant la pose d’un nouveau vernis plus stable.

© Lyon, musée des Tissus et des Arts décoratifs — D.R.

Le vitrail « la légende de la licorne », Lucien Bégule (1848 – 1935)

Le vitrail « La légende de la licorne » a été redécouvert en 2020, à l’occasion du chantier des collections des Arts décoratifs et fait l’objet d’une restauration d’envergure par l’atelier de vitrail Isabelle Baudoin. Entièrement remonté et restauré, il sera mis en valeur dans le nouveau parcours de visite.

Cette restauration a bénéficié du mécénat de la fondation AG2r la Mondiale pour la vitalité artistique.

Présentée à l’Exposition universelle de 1900, la verrière « La Légende de la licorne » vaut à Lucien Bégule, figure la plus importante dans l’histoire du vitrail lyonnais, l’obtention d’une médaille d’or. Si Lucien Bégule dessinait souvent ses compositions, il avait aussi pris l’habitude de collaborer avec plusieurs artistes de talent. Les ateliers de Lucien Bégule réalisent notamment des vitraux d'après les dessins d’Eugène Grasset.

Pour la Licorne, Émile-Joseph Delalande, un cartonnier spécialisé dans les vitraux de style néo-gothique, est désigné pour le dessin de la composition. Ce dessinateur spécialisé dans le vitrail est réputé pour sa connaissance des styles anciens et souvent appelé à collaborer avec les ateliers pour des restaurations de vitraux du Moyen-Âge et de la Renaissance.

Prenant la forme d’une baie en plein-cintre, le vitrail La Légende de la licorne est composé de dix panneaux, séparés par des barlotières de plomb, et a pour motif central L’Annonciation. Sous une arcature dans le goût du Moyen Âge, ornée de choux frisés, l’archange Gabriel apparaît à la Vierge Marie. Elle se détourne de sa lecture et reçoit le message inscrit en toutes lettres dans un bandeaux à leurs pieds. À cette iconographie religieuse est associée, en partie inférieure, une scène de chasse à la licorne avec à droite, un ange sonnant la trompette et à gauche, un chasseur armé d’une lance.

L'histoire de ce chef d'œuvre est à découvrir dans l'ouvrage "160 ANS DE COLLECTIONS. Les trésors du musée des Tissus et des Arts décoratifs"

L'histoire de ce chef d'œuvre est à découvrir dans l'ouvrage "160 ANS DE COLLECTIONS. Les trésors du musée des Tissus et des Arts décoratifs"

© musée des Tissus et des Arts décoratifs – Pierre Verrier

Le clavecin Donzelague

L'une des pièces maitresses des collections du musée, ce clavecin est un rare témoignage de la facture instrumentale à Lyon au début du XVIIIe siècle et de la production innovante de Pierre Donzelague (1668 - vers 1750), d’origine flamande. Réalisé en 1716, l’instrument est exceptionnel par sa dimension et l’entendue de son jeu, ainsi que par son décor marqueté et peint.

En 2020, en prévision de la restauration de l'hôtel de Lacroix-Laval et du déménagement des œuvres, le clavecin a été déposé à la Cité de la Musique - Philharmonie de Paris le temps des travaux.

Après une première intervention sur la table d’harmonie par une restauratrice peinture, le travail va porter sur le piétement début 2022, puis sur le décor de dorure et le travail du facteur.

Le 10 mai 2022, les notes du clavecin ont résonné à l’occasion d’un concert donné à la Philharmonie de Paris.

Véritable trésor des collections, il trouve tout naturellement sa place dans l'ouvrage "160 ANS DE COLLECTIONS. Les trésors du musée des Tissus et des Arts décoratifs"

Véritable trésor des collections, il trouve tout naturellement sa place dans l'ouvrage "160 ANS DE COLLECTIONS. Les trésors du musée des Tissus et des Arts décoratifs"

- restauration textile

Premier du genre en France, le musée possède son propre atelier de restauration et de conservation textile depuis 1985.

Premier du genre en France, le musée possède son propre atelier de restauration et de conservation textile depuis 1985.